給食費の無償化と物価高騰で注意しなければならないこと

ー最近の物価高騰により給食費の無償化の要望が増えていると聞きますが、給食費を無償化することの問題点などあるのでしょうかー

私、大阪府吹田市議会議員 中西 勇太がお答えします。

近年、教育の無償化や給食費の無償化といった、教育にかかる負担を軽減する政策が議論され、実際に導入する自治体も増えています。

これらの政策は、すべての子供に給食を提供することや保護者の経済的負担の軽減、子育て支援の観点から多くの支持を集めています。

しかし、特に物価高騰が続く現状において、注意しなければならないことはないでしょうか?一緒に考えてみましょう。

給食費の無償化の実施状況

給食費の無償化を実施している自治体は多くなっています。

令和5年9月、文部科学省により行われた学校給食費の無償化を実施する各教育委員会における取組の実態調査において、小中学校の全員を対象に無償化を実施している自治体は、全国の自治体の3割にあたる574自治体であり、6年間で約7倍に増加していました(*参照1)。

給食費の無償化はどういった目的で増えているのか?

上記の調査結果によると、給食費の無償化をはじめた理由として、保護者の経済的負担の軽減、子育て支援、少子化対策などが上げられており、子育て支援の一環として給食費の無償化が多くの自治体で行われるようになっていることが分かります。

文部科学省はこの結果を受けて、食育の推進など教育の質の向上に直結する目的を掲げる自治体は少ないとコメントしています。

給食費の無償化の実現に必要となることは?

給食の無償化によって、経済的負担の軽減、安心して子育てできる環境の享受といった面での保護者にとっての成果は確かに得られると考えられます。

しかしながら、その経済的負担は保護者の変わりに自治体の自己財源か、コロナ禍で給付された地方創生臨時交付金の活用などによる国庫負担となります。

これには多額の財源が必要です。

例えば大阪府吹田市では小学校給食費だけで年間約10億円の財源が必要となります。

文部科学省の試算によると全国の公立の小中学校で給食費(食材費に相当する金額)の無償化を実現するためには、約4,832億円が必要とされています(*参照2)。

給食費の無償化を実施する自治体が増えた背景

給食費の無償化によって得られる保護者への経済的負担の軽減のためには、大きな財源が必要ということになりますが、給食費の無償化を実施する自治体が増えた背景には、保護者負担を増大させている物価高騰があります。

この物価高騰により、食材費も上昇しています。

令和6年度の消費者物価指数(CPI)は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比で2.8%上昇しており、皆様の生活の中でも実感されている通り、特に食料品やエネルギー価格の上昇が顕著にみられています。

「物価高騰による施設等の給食への影響調査」で、管理栄養士や栄養士の約99.6%が最近1年で食材価格が上昇したと感じており、約70%がメニュー開発や献立について悩みを抱えていると答えているとの令和5年7月に実施された調査結果もあります(*参照3)。

給食費の無償化と物価高騰で注意しなければならないこと

文部科学省の調査からも、現状でも無償化を実施した自治体の中でも、今後継続できないと回答したところが11.4%存在しています(*参照1)。

今後の世界情勢、経済の動向にも左右されますが、今後も物価高騰、財政負担はさらに増加する可能性が考えられます。

一定額に定められ限られた財源の中で給食費の無償化を実施するということになると、それは即ち、今後の物価高騰により、「給食の質や量が低下するリスク」を引き起こすことになります。

これが給食費の無償化と物価高騰で注意しなければならない最大の注意点ではないかと考えます。

無償化に伴う財政負担の増加が、食材費や調理費の削減を引き起こす可能性があり、これにより新鮮で高品質な食材の使用が制限されることへの懸念は拭えません。

現在の給食の質は維持されているのか

給食の質の低下は、今後に発生する危険性、注意点ではなく、既に発生しており、先ほどの調査でも、卵の使用頻度を減らしているのは約50%の施設で、果物は約25%の施設で使用頻度が減少、また牛肉や豚肉の使用が減少し、代わりに鶏肉や豆類が多く使われるということが行われているのが現状にあると調査されています(*参照3)。

給食の食品廃棄、食べ残し

食品廃棄物、食べ残しの観点で見ても、文部科学省の調査によると、学校給食における児童・生徒一人あたりの食べ残しは年間7.1kgに達し、2015年の調査では、全国の小・中学校における学校給食からの食品廃棄物の年間発生量が、児童・生徒1人当たり約17.2kgと推計されています(*参照4)。

これらのデータは給食の質や味に対する子供たちの不満の現れである可能性があります。

有機作物を給食の食材として使用することで、食物残渣の大幅な削減に成功している事例も見られます。

給食の質が重要であることはこういった側面からも考えることは今の世の中で求められることではないでしょうか。

学校給食の目標とは

そもそも、学校給食が果たすべき目標はなんでしょうか。

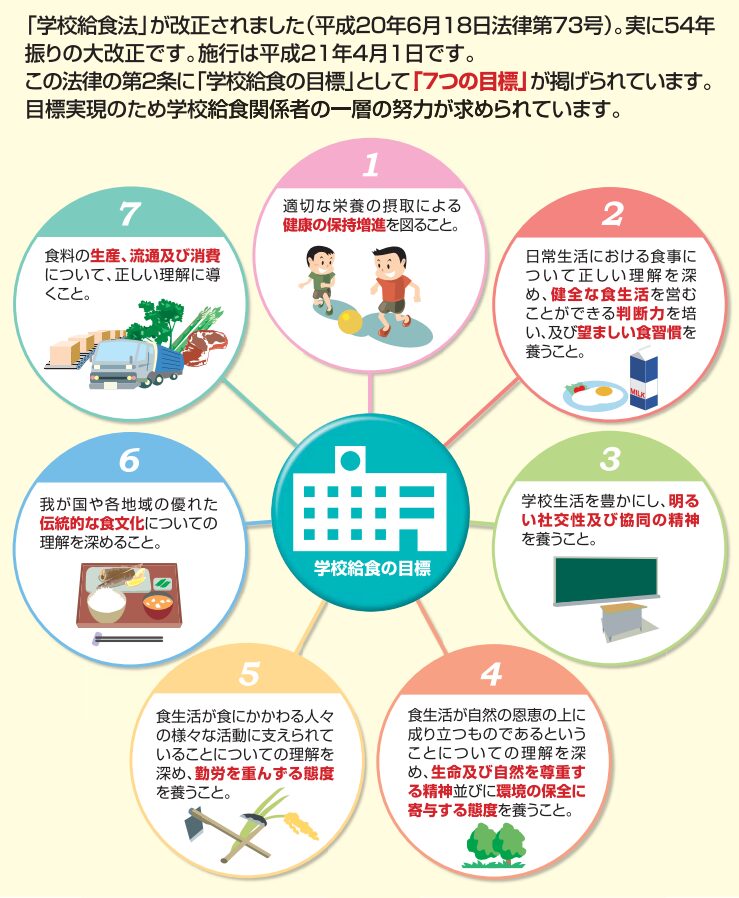

平成20年6月に大幅に改正された学校給食法の第2条に「学校給食の目標」として「7つの目標」が掲げられており、学校給食は教育の一環として実施していくことが明確になっています。

1.適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

2.日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと。

3.学校生活を豊かにし、明るい社交性及び共同の精神を養うこと。

4.食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5.食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労に重んずる態度を養うこと。

6.わが国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

7.食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

出所:全国学校給食推進連合会資料

また、食育基本法でも、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子供たちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となるものであるとうたわれています。

給食の質が低下してしまった場合に「無償だからしょうがない」で許されるものではありません。

給食とは、子供たちの生存をおいしい食事で確保し、我が国の伝統、食に関わる人々、自然への感謝を育む大切なものであることを、子供たちと共に大人が再認識すること。

そして、給食費の無償化や給食に関わる予算の確保を行う場合には、大切な子供たちの体を作る食の公共調達が、食の質と安全性の確保、地域農業と地域社会の維持存続に役立つこと、そして食に関わる方々に「こどもたちのために」という「やりがい」と生業を生むことも併せて必須の目標として行われることの重要性を皆様と共有させて頂けたら幸いです。

終わりに

私は脳神経外科医として働く中で、命や健康の大切さ、そして救いたくても救えない命がある現実を痛感してきました。

また、一度失われた健康を取り戻すことの難しさも経験から強く感じています。

人の体は、日々口にする食べ物によって作られています。

近年では、腸内細菌が脳の機能や感情に与える影響、いわゆる「腸脳相関」に関する研究が進んでいます。

腸内環境を改善することが、脳の健康やメンタルヘルスの向上に寄与し、さらには子どもたちの不安や不登校の増加といった社会的課題の改善にもつながる可能性もあると考えます。

安心・安全でおいしい給食を提供することで、子どもたちの心身の健やかな成長を支えたい。そして、その取り組みが日本の未来を守ることにもつながると信じています。

参照1:学校給食費の無償化を実施する各教育委員会における取組の実態調査https://www.mext.go.jp/content/20240612-mxt-kenshoku-000036402-1.pdf

参照2:学校給食に関する実態調査 概要説明資料

https://www.mext.go.jp/content/20240612-mxt-kenshoku-000036395-2.pdf

参照3: 「物価高騰による施設等の給食への影響調査」

https://www.bm-sms.co.jp/news-press/prs_20230912_eichie_research/

参照4:学校給食から発生する食品ロス等の状況に関する調査結果 https://www.env.go.jp/press/100941.html

参照5:全国学校給食推進連合会資料

https://www.zenkyuren.jp/pdf/leaf_mokuhyou.pdf