皆さんは「学校へ行き、学ぶのは何のためでしょうか」と問われて、どのように答えますか。

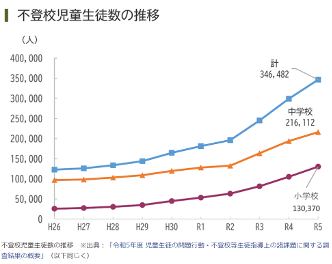

2024年10月、文部科学省が発表した生徒指導調査では、不登校の児童生徒数が34万6千人を超え、過去最多を記録しました。この数字は前年度から約4万7千人という大幅な増加を示し、11年連続で増加の一途をたどっています。さらに、これらの統計には病気や経済的理由による欠席は含まれていないことを考えると、実態はより深刻である可能性があります。このような状況だからこそ、改めて学校教育の本質的な目的を見つめ直す時期に来ているのではないでしょうか。

日本で行われた庶民に対する学校教育の歴史を振り返ってみます。

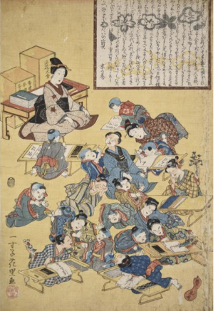

江戸時代の教育は、4つの主要な形態で構成されていました。武士の子弟のための藩校、武士や庶民が学べる郷学、知識人による私塾、そして庶民の子どもたちのための寺子屋です。

明治時代に入ると、近代的な学校制度が整備されていきました。1890年の教育勅語発布により、忠君愛国の精神を重視した教育が展開され、男女で異なる教育課程も設けられました。戦後は1947年の教育基本法・学校教育法の制定により、六・三・三・四制が導入され、義務教育が9年間に延長されました。現代では高校進学率がほぼ100%となり、ICT教育や探究学習、個別最適な学びへと発展しています。

明治以降の教育には「型にはめる」傾向が強く見られます。これは近代国民国家の形成と産業化という時代の要請に応えるものでした。では、江戸時代の寺子屋で行われた教育とはどのようなものだったのでしょうか。

① 総合的な学びの場としての寺子屋

寺子屋は、単なる「読み書きそろばん」の習得の場ではありませんでした。「商売往来」「千字文」「徒然草」「百人一首」など、多様な教材を用いて、実用的な知識から教養まで幅広い教育を提供していました。

② 人格形成を重視した教育手法

寺子屋での学びには、深い教育哲学が込められていました。まず子どもたちは、師匠への敬意や先輩への尊敬、朝夕の挨拶、食事作法など、人としての基本的な作法を徹底的に学びました。

また、興味深いのは、習字の教え方です。現代では「いろは」から始めることが一般的ですが、寺子屋では「数字」から教えていました。「一」から始まり、「九」に至るまでの各数字には、それぞれ特別な意味が込められていたのです。特に「九」は「苦」を表し、それを乗り越えて「十」(充足)を学ぶことで、最終的に「十九」(徳)へと至る― これは、困難を乗り越えることで美しい心が育まれるという、人生の真理を教えていたのです。このように、寺子屋では単なる文字の習得だけでなく、人格形成までも見据えた教育が行われていました。

③ 地域に根ざした教育

寺子屋における「方角(地理)」の学習は、寺子屋を中心に描かれた地図を教材として教育が行われました。子どもたちは周辺の町名、橋、道路の位置関係を学びながら、それぞれの場所が持つ物語に触れていきました。

例えば、ある町名は江戸時代初期の開発者の名に由来し、橋の名前は近くにあった寺院や商家にちなんでつけられた、などと教わっていたのです。地理的な知識の習得と地域の歴史・文化への理解が自然に結びつけられており、子どもたちは地図上の位置を覚えるだけでなく、その場所にまつわる由来や変遷を学ぶことで、結果として地域社会への強い愛着と帰属意識を育むことにつながりました。

④ 実践的な生活技能と教養の融合

寺子屋の高学年教育は、生活技能と教養の両面を重視した、きめ細やかなカリキュラムを特徴としていました。基礎的な読み書きを習得した後、生徒たちは手紙の書き方を通じて季節の移ろいや風物の表現を学び、さらにビジネス文書の作成法や商売における心構えなど、社会人として必要な実務的な知識も身につけていきました。

また、男女で異なる内容での教育も行われ、女子教育では「女江戸方角」「女消息往来」「女商売往来」などの専門的な講義を受けることができました。これらの教育を通じて、当時の女性に求められた教養や作法も同時に学んでいました。

⑤ 教育者と学習者の深い絆

寺子屋の特筆すべき点は、教育者と学習者の関係性にありました。師匠は単なる知識の伝達者ではなく、人生の師として生涯にわたって尊敬される存在でした。その証として、お世話になった師匠がお亡くなりになったとき、教え子たちで費用を出し合って「筆子塚」と呼ばれる供養塔を建てたのです。全国各地に「筆子塚」は建立されており、千葉県では3350基もの存在が確認されています。

現代の教育が抱える課題に対して、江戸時代の寺子屋教育は多くの示唆を与えてくれます。知識の伝達だけでなく、人格形成や地域との結びつき、そして教育者と学習者の深い信頼関係など、寺子屋教育の本質的な価値は、現代においても色あせていません。

また、これからの教育のあり方を考える上で、画一的な制度や指導要領に縛られるのではなく、子どもたちや保護者により多くの選択肢を提供することが重要と思料します。フリースクールへの公的資金の助成、教育クーポン制度の導入、地域にいらっしゃる有能なシニア人材の活用など、新しい仕組みづくりを検討しながら、人が生きていく上で真に必要な学びを提供できる教育システムの構築が求められています。寺子屋教育の知恵を現代に活かし、一人一人の成長を支える教育の実現を目指していく必要があると思います。

—

森 順

Mori Jun

所属議会

御殿場市議会議員(静岡県)

経歴

神奈川県立湘南高校卒※陸上自衛隊少年工科学校

身体均整師 「じゅん均整院」院長

X:https://x.com/jun_mori7105

Facebook:https://www.facebook.com/jun.mori.98

Instagram:https://instagram.com/jun_mori1969/

HP:https://www.sanseito-shizuoka.jp/member/mori-jun

Blog:https://go2senkyo.com/seijika/192978