物流の2024年問題というワードを、誰もが一度は聞いたことがあると思います。2024年4月1日以降、トラックやバス、タクシードライバーの時間外労働の上限が制限され、輸送リソースが約3割減少するといわれる問題です。

高校卒業後、何度か転職を経験して、20代中頃、ある宅配便の会社に就職し、以来、29年10カ月勤めました。

担当業務はセールスドライバー(以下SD)で、仕事内容は、コース内の集配と、新規顧客の開拓、ノルマが課される物販など、楽ではありませんでしたが、月10日間の公休があることが魅力で、長時間労働は全く気にならず、法的なことは何も知らず、気にすることもありませんでした。

当時、私の経験した宅配便の現場は、パワハラ体質は当たり前のこと、その一方で、上司に盾突くSDもいて賑やかでした。年間の流れとして、引っ越し、お中元、お歳暮と、厳しい繁忙期があり、この時期は超ブラック企業と化します。特に11月後半から始まるお歳暮の時期は1年で最も忙しい時期で、朝7時に出勤して、昼休憩を取る間もなく、夜11時過ぎても仕事が終わらず、やむを得ず未配達の荷物を持ち帰って、夜12時過ぎて帰宅するような勤務が1か月以上続く状態でした。

繁忙期のあとは、多くなり過ぎた労働時間の削減が必須で、残業時間が著しく少なくなるため、繁忙月と比べて、極端に給料が減ることが当たり前でした。

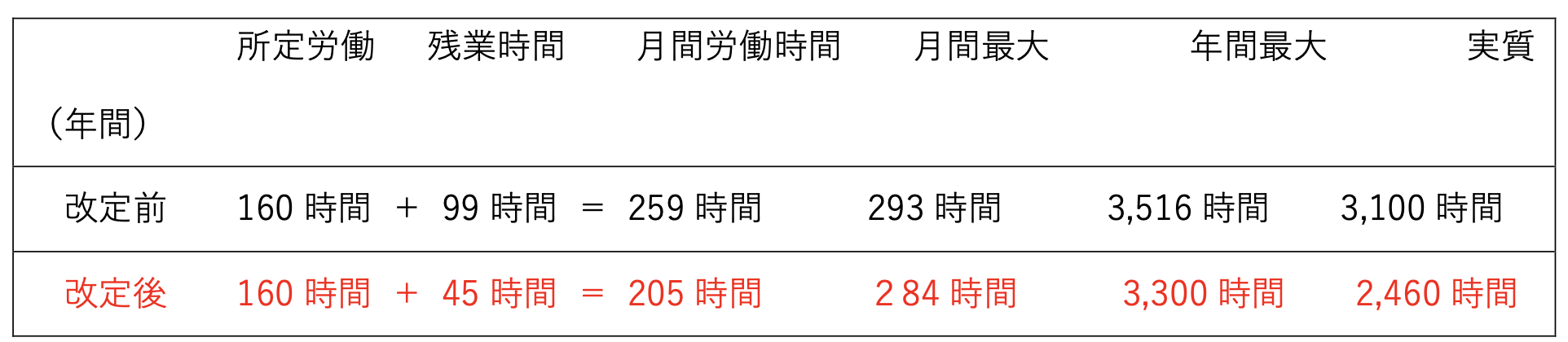

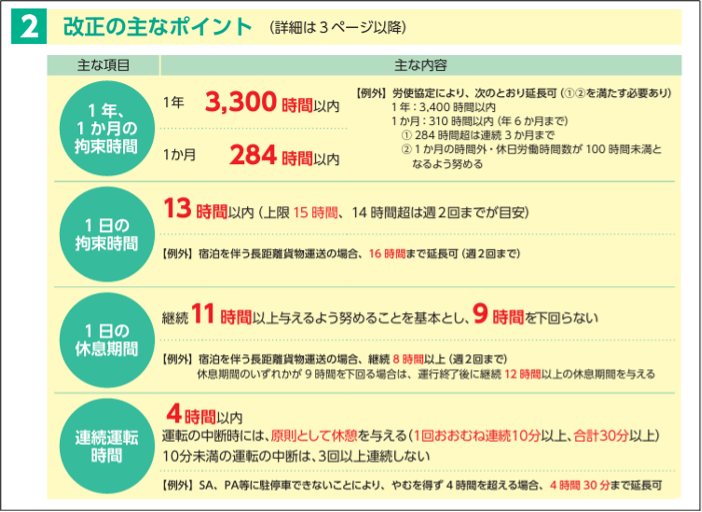

2024年問題の改正後は図の通りで、守られなければペナルティーが与えられる厳しいもので、会社が上場企業だったため、連続運転時間や休憩時間の規定などが、業界全体に先行して導入され、目標数値を基に、労働組合との36協定を締結する訳ですが、10年以上前から強制的、段階的に残業時間削減の取り組みが始まり、以来、長期にわたって給料が据え置き、或いは、減る経験をしました。

同時期、デジタルタコメーターが導入され、連動するドライブレコーダーが標準装備になり、運転手にもカメラが向けられ、不定期に、社内規定を守って安全運転に取組んでいるか、無駄な時間はないかを確認され、ものすごく窮屈になりました。

この宅配会社は、岩手県内に約700名の社員(パートを入れると約1,300名)が勤務していましたが、年間残業時間の削減が始まる前から、常にSDが足りない状態だったため、対策として、外部の配達委託を常用することで補っていました。しかし、経費がかさみ収支を圧迫することから、SDが委託する物量を調整しなければならず、遅々として残業時間の削減が進まず、年間目標時間に近付けた体裁を整えることの繰り返しでした。

年間残業時間の目標数値は、2024年まで10年以上の時間をかけて60%カット(960時間から360時間へ)を強行してきたことによって、明らかに給料が減っていきました。

勤怠管理も厳しく、出退勤の端末入力の他、SD用の携帯端末の開始、終了時間、集金したお金を納金するときの時間など、データに残るもの全ての情報と突き合わせて管理され、時には、防犯カメラの映像により確認される事もあり、息苦しさを感じることが多い職場環境でした。

勤怠管理に関する厳しさは、2017年、残業代未払い問題が発覚し、マスコミの報道に晒され、全国約10万人のSDに対して約230億円の未払残業代を支払うという苦い経験によるものです。

私が、当事者として見た宅配便の現場は、防犯カメラが監視カメラとなって勤怠を管理され、安全運転対策のためのドライブレコーダーによって監視されながら、頻繁に入る日時変更など見落としなくサービスを提供し、事故を起こさず、クレームを発生させず、規定の時間で終えるプロとして働いていました。そんな日々の積み重ねの中で、徐々に、管理者と社員、社員同士の関係が希薄になり、労働時間は年々削減され給料は長期に亘って据え置かれました。

現在の状況を後輩に聞くと、ベースアップは多くなっているようですが、可処分所得は減って行く一方で、モチベーションが下がり続けているとのことです。

給料が上がらないことによる物理的、心理的影響は大きく、この会社は、退職者が増加し、サービスが低下し、労働意欲が低下した結果、株価が低下しています。

これまでは、業界では顧客サービスNO1を自負し、全国各地のSDが、現場で積み上げてきた、お客様との信頼関係によって、大きな支持を得て来た会社です。その会社が、労働意欲をなくして、サービスが低下し、モラルが低下したらどんな結末を迎えるのでしょうか。

皆さんのお宅に、夜間指定の宅配便が来た時、そのSDが外国人だったらどうでしょう、考えたことはありますか。

政府の政策を見ると、高齢化による退職者が増加し、労働力不足が明らかな時に、現役世代の労働時間を縮減して、働きたくても働けない縛りを作ることによって所得が減るなど、国民に不利益をもたらす政策を実施しています。

2024年問題は、政策によって労働力不足を引き起こし、外国人の採用に拍車をかける意図が透けて見えます。私も当事者だった運送業に関しては、免許の取得条件を緩和して、労働力不足を外国人で補う道筋が出来ているように思えてなりません。国民を苦しめるだけの政府は不必要です。

今後、この労働時間削減策は、様々な業種に適用され労働力不足が日本全国に及びます。そんなことをして誰が得をするのでしょうか。働きたくても働けない、もっと働きたい人の方が多いのではないでしょうか。

—

寺長根 ひろし

Teranagane Hiroshi

所属議会

盛岡市議会議員(岩手県)

経歴

岩手県立盛岡商業高等学校 情報処理科 卒業

ヤマト運輸株式会社 盛岡営業所 勤務(同 令和5年7月15日 退職)