不登校児童生徒が年々増加している中、行政、民間で様々な不登校対策を行っています。私が住む岡崎市では、不登校児童生徒のために全国に先駆けて全中学校に「F組」を設置しています。「F組」とは「校内フリースクール」のことで、Fは、「Free・Fly・Future」の頭文字を取って名付けられました。令和5年度に全中学校に設置が完了し、現在は小学校への設置を徐々に進めています。

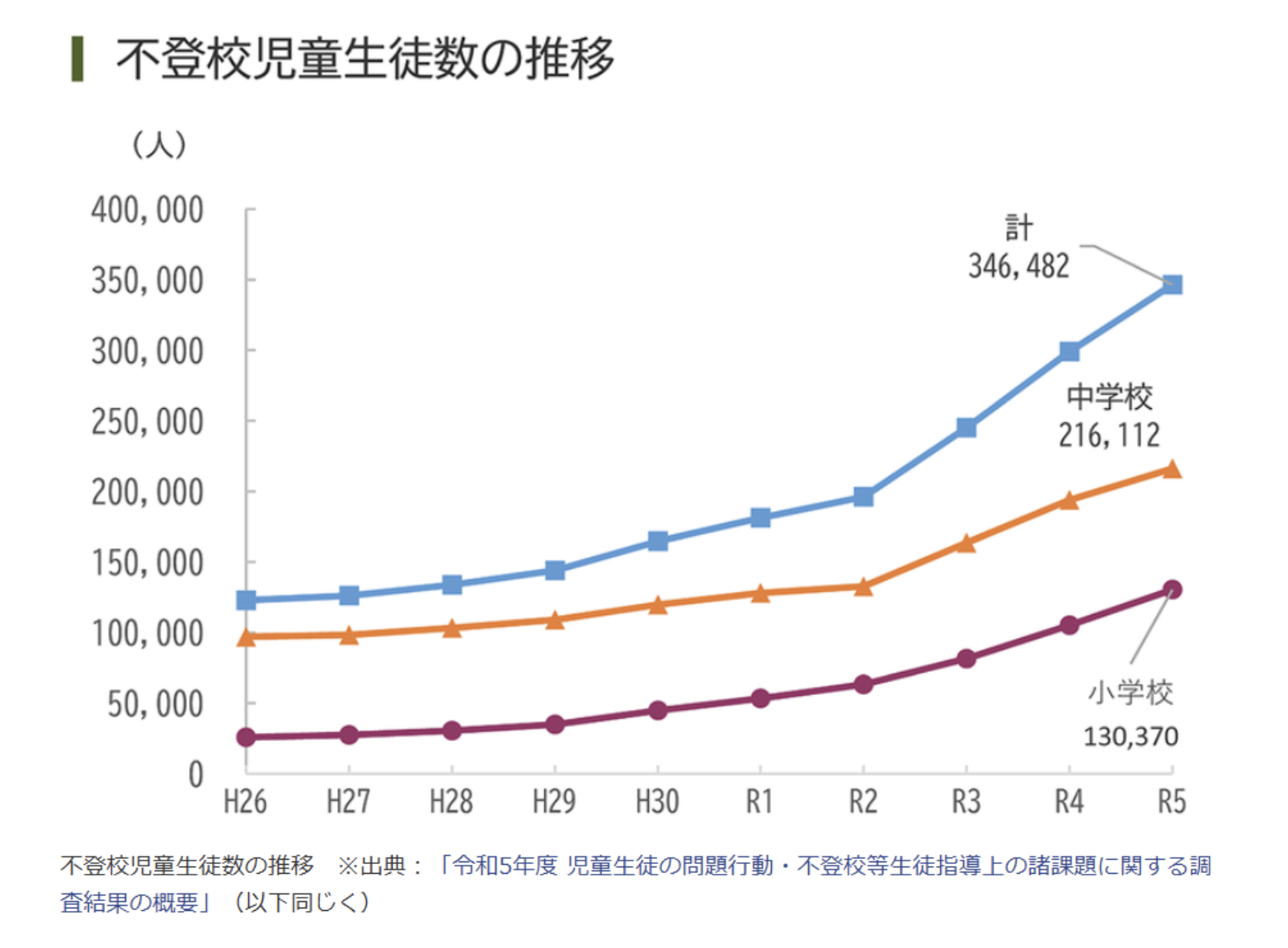

不登校児童生徒の数は残念ながら増加の一途をたどっています。令和5年度の全国の小学校の不登校児童生徒数は「約13万人」、中学校は「約21万6千人」、小中学校合わせて「約34万6千人」と、年々増加しており、令和5年度は前年度に比べて小中学校合わせて4万7千人の増加となり過去最高の増加となっています。日本の未来を左右しかねない大きな社会問題となっています。

悩んでいる生徒、不登校となってしまった生徒への支援として、学校にスクールカウンセラーを置いたり、悩みを聞くための施設として、子ども・若者総合相談センター(わかサポ)や教育相談センターがあり、また、現在通っている学校に行くことが難しい場合に、校外のフリースクールである「教育支援センター」を設置するなど対応しています。

そして、民間運営のフリースクールに通うという選択肢もあり、民間のフリースクールは、今では全国に約500箇所あります。また、子どもの個性を伸ばそうと、正規の小学校に一度も通わせないままフリースクールに通う「積極的不登校」と呼ばれる選択肢を選ぶ方も出てきています。

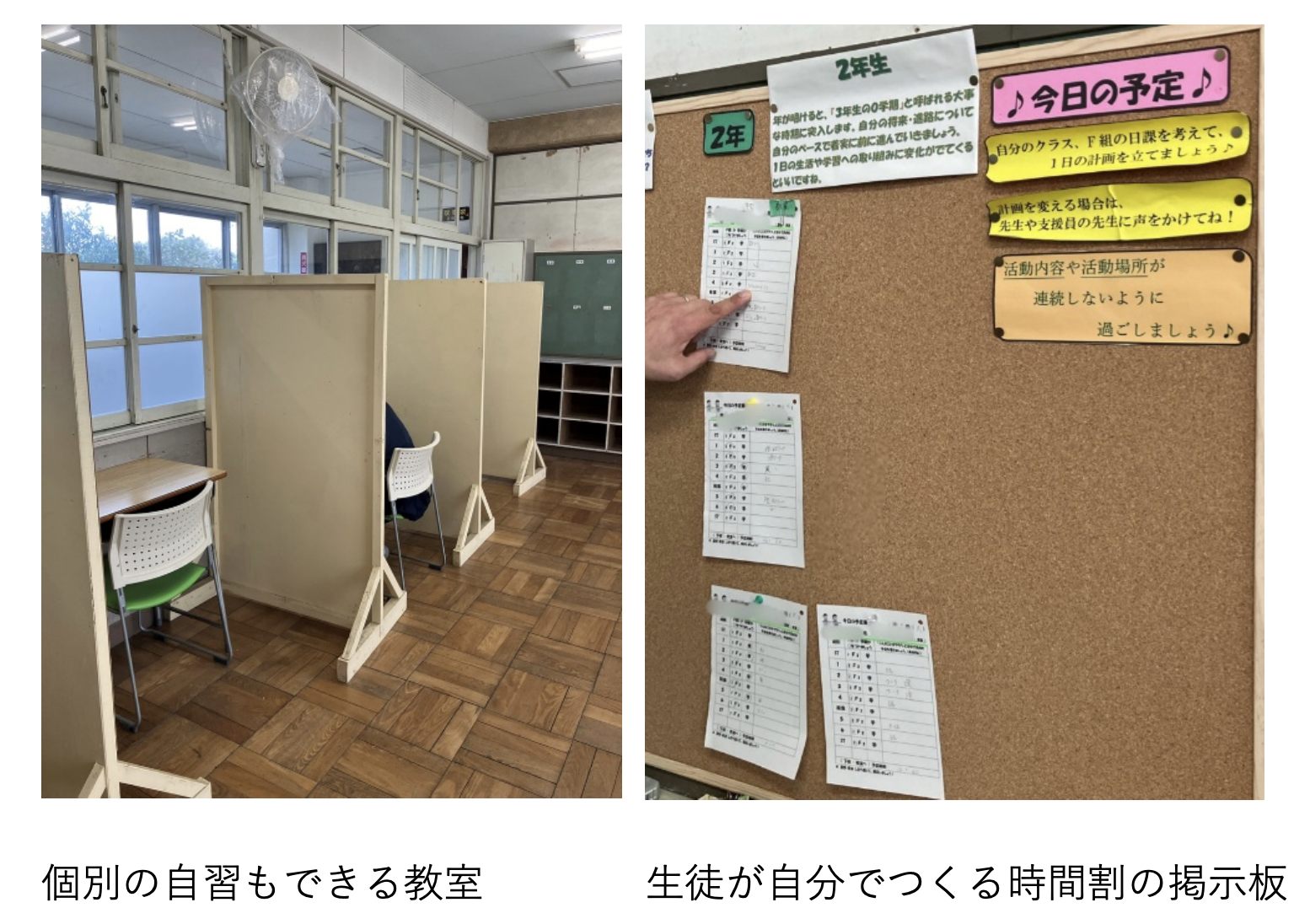

「F組」の様子を見たいと思い市内の中学校を見学させていただきました。不登校の生徒が年々増えていく中、不登校になった一部の生徒が公立学校ではなく、民間のフリースクールに通い始めている現状をみて、子どもが学校に適応できないのではなく、適応できないのは学校そのものではないか、と考えるようになり「F組」を設置したと言われていました。

F組の理念として以下の5つをあげています。

F組は、通常の学級になじめない子を「適応指導」するような場所ではなく、通常の学級と並ぶ一つの学級として捉えています。

学校での1日の過ごし方は、学校の時間割に沿って生徒が自分で決めます。教科の勉強、読書、F組の生徒同士でボードゲームをやるなど、自分で組み合わせていくことができます。

F組には担任と支援員がいますが、時間を合わせて専門の教科の先生に見てもらうこともできます。担任以外の先生も気にかけてくれて、授業の合間に立ち寄って声をかけにきてくれることもあるようです。

また、一人一台タブレット端末があるので、クラスの授業をF組からリモートで受けることもできますし、1時間だけ通常の学級で授業を受けて戻ってくるということも可能です。

できるだけストレスをなくし、心理的安全性を確保することで居場所づくり、学びづくり、絆づくりを実現しようとされています。在籍クラスの生徒もF組に通う生徒を受け入れ温かく見守ってくれているようです。

F組設置後、若手の先生が「学校に来させようという目的で接するのではなく、まずは子供に寄り添い、思いを共有することがどれだけ大切か、F組に通う生徒と接する中で、自分自身が学んでいる。」と語られたそうです。

F組の設置により、不登校の生徒が減り、さらに先生にも意識の変化をもたらしています。岡崎市内の全中学校でF組を設置完了しましたが、さらに、「S組」も始まっています。S組とは、夜きらめく星である「STAR」の略で、日中の登校が難しい生徒のために夜間の時間に通えるよう居場所作りを始めています。

中学校で不登校になる生徒は、小学校の頃から学校に馴染めていない子が多いということで小学校からの対策も必要だと言われていました。しかし、小学校は中学校と違って学級担任制なので人員確保の点でも課題があります。

中学校でお話しを伺っている中で、以下のようなお話しを校長先生がされていました。

「病院で働いている友人と話していて、コロナ禍のころは落ち着いている子供の割合が多かった。それはお母さんが家にいる時間が長くなったからではないか。」

「今、男女共同参画等が進められていく中で、お母さんが働きに出ることで家にいる時間が少なくなり、子どもと会話などのコミュニケーションを取る時間などが少なくなってしまった。その結果、子どもにも影響を与えているのではないか。」

というお話しでした。

働いている女性がより働きやすい環境を作ることは必要だと思います。しかし、女性管理職を何%にしなければならないなど、無理やり目標設定することについて、私は違和感があります。

お母さんが金銭的にも、精神的にも安心して家にいられる環境をつくること、すなわち子どもも安心できる家庭環境であることが、お母さんにとっても、子どもにとっても大切であり、それが不登校児童を減らすことにもつながると思っています。学校での取り組み、家庭環境の改善、デジタル化、SNSの問題など様々なことに取り組み、子どもも大人も安心して生活できる環境作りを目指す必要があります。

今回教育委員会から「F組」について話を伺い、現地を視察させていただいて、岡崎市の教育委員会と公立学校の先生の頑張りを知ることができました。小中学校が子どもにとってより良い環境となるように、これからも協力していきたいと思います。

—

いとう 正義

Ito Masayoshi

所属議会

岡崎市議会議員(愛知県)

経歴

社会保険労務士/元岡崎市職員

X:https://x.com/ito_masayoshi_

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61563324927491

Instagram:https://www.instagram.com/masayoshi_ito358

HP:https://lin.ee/4YPmj1t