「岡谷市の市議会議員選挙が、全国の“市”の中で唯一、定数割れ・無投票だったんです。」

この話をすると、多くの方が驚かれます。

しかし、これは地方政治が抱える“危機”のほんの一例にすぎません。

令和5年4月、私たちの岡谷市では、市議会議員選挙戦が行われるはずでした。

ところが、定数18に対して立候補者は17人。選挙は行われず、全員が無投票で当選。

1議席は欠員でした。

これは岡谷市の市制施行以来、初めての出来事であり全国の市の中でも極めて異例です。

そしてこの「無風選挙」の背景には、全国的に広がる「地方議会の成り手不足」という深刻な問題があります。

議員のなり手がいない理由は、いくつもあります。

報酬や待遇の問題、責任の重さ、市民対応の大変さ、プライバシーの制限、そして選挙にかかる負担。

さらに「政治に関わっても意味がない」「どうせ何も変わらない」といったあきらめの空気も、背景にあるでしょう。議員という仕事は地味で泥くさく、報われないことも多く、決して楽ではありません。

それでも議員は民主主義の根幹であり、「誰かがやらなければならない」仕事です。

この異例の状況を受け、岡谷市議会では「議会改革検討委員会」の中で、議員のなり手不足に関する取り組みが始まりました。

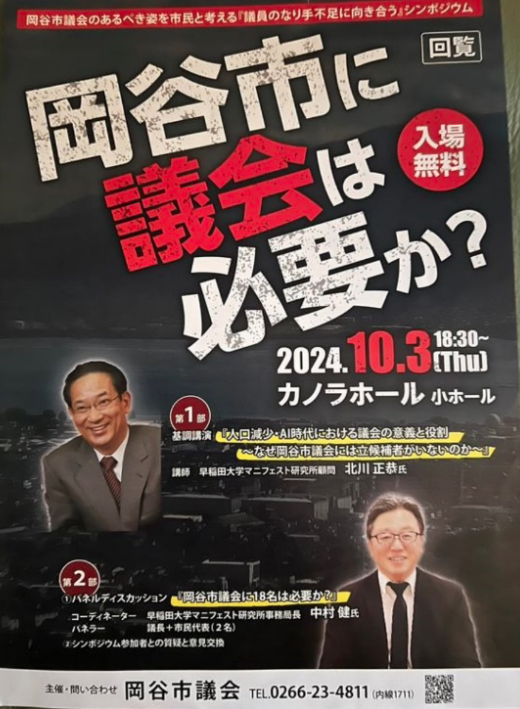

まず、専門家を招いたシンポジウムを開催し、地方議会の役割や現状についての理解を深め、さらに市内6会場において「議員定数と議員報酬」について市民との対話集会の中で意見交換を行いました。

その後、市民団体より「岡谷市議会議員定数削減などを求める請願」が議会へ提出されたことにより、議会でも更に議論が重ねられ、「議員定数削減」に対して賛成9、反対7となり、「議員定数削減」が賛成多数となり採択されました。

今回、「議員定数削減」は市民の民意として受け止め、議会では賛成の立場を取りましたが、議員定数はむやみに削るべきではないというのが、私の基本的な考えです。

議員定数を減らすことで「コスト削減」や「効率化」といったイメージを持つ人も多いでしょう。

しかしその一方で、少数意見が届きにくくなる、議会のチェック機能が弱まるといった懸念は無視できません。

そして何より大切なことは、「議員の数=市民の権利」だということです。

議員の定数を減らすということは、自分たちの代表を減らすことに他なりません。

つまり、市民自身が自らの声を小さくし、政治を遠いものにしてしまうのです。

また、定数が減るということは、市民が立候補できる枠が減るということでもあります。

これは、市民が政治に関わるチャンスを自ら狭めてしまうことにもなりかねません。

もし今の政治に対して「つまらない」「変わらない」と感じるなら、定数を減らすことで対処するのではなく、もっと多くの人が関心を持ち、関わることこそが、必要な第一歩ではないでしょうか。

ごみの出し方、学校のあり方、公共交通、福祉、子育て支援…。

地方議会で決められていることは、すべて「私たちの暮らしと直結」しています。

テレビでは毎日のように国政ニュースが報じられていますが、実際に私たちの生活に最も大きな影響を与えているのは、じつは「地方政治」なのです。

今回の岡谷市における定数削減の動きは、市民からの声によって始まりましたが、議員の数を減らすことは、「なり手不足への応急処置」であり、根本的な解決にはなりません。

今回の選挙が無投票だったことで、これまであまり注目されてこなかった政治や市議会の動きに関心が高まったことにより、議会がどんな役割で、どんな議論をしているのかを「発信していくチャンス」でもあります。

議会の仕事を知ってもらうことで、「誰かがやってくれる」ではなく、「それなら自分がやってみようか」、「自分にもできることがある」と思える人が増えることこそが、地方政治をより良いものに変えていく力になります。

「市民一人一人の意識変化」こそが、地方政治の未来にとって“希望”になると信じています。

—

秋山 よしはる

Akiyama Yoshiharu

所属議会

岡谷市議会議員(長野県)

経歴

東北柔道専門学校柔道整復科 卒業

株式会社つながり(湖岸通り整骨院)代表取締役勤務

Facebook:https://www.facebook.com/yoshiharu.akiyama.1/

Instagram:https://www.instagram.com/akiyamayoshiharu/