現代社会では、孤独や社会的孤立が深刻な課題となっています。医療や福祉だけでは解決できない「つながりの希薄化」に対し、注目されているのが「社会的処方」です。

社会的処方とは

、医師や福祉職が患者や住民に対し、地域の活動やボランティア、サークルなど「人や社会とのつながり」を“処方”する取り組みです。イギリスなどで広がり、日本でも自治体やNPOが導入を始めています。

例えば、80代の元花屋の男性が夜眠れないと病院に来た場合、通常の診療であれば、睡眠薬を処方し、昼間に運動することを提案するなどして終わりです。しかし、社会的処方を活用する医師は、花壇の整備をするNPO団体に連絡し男性が活動に参加できるよう促します。その結果、男性は昼間に活動し頼りにされることで夜も眠れるようになったというケースがあります。

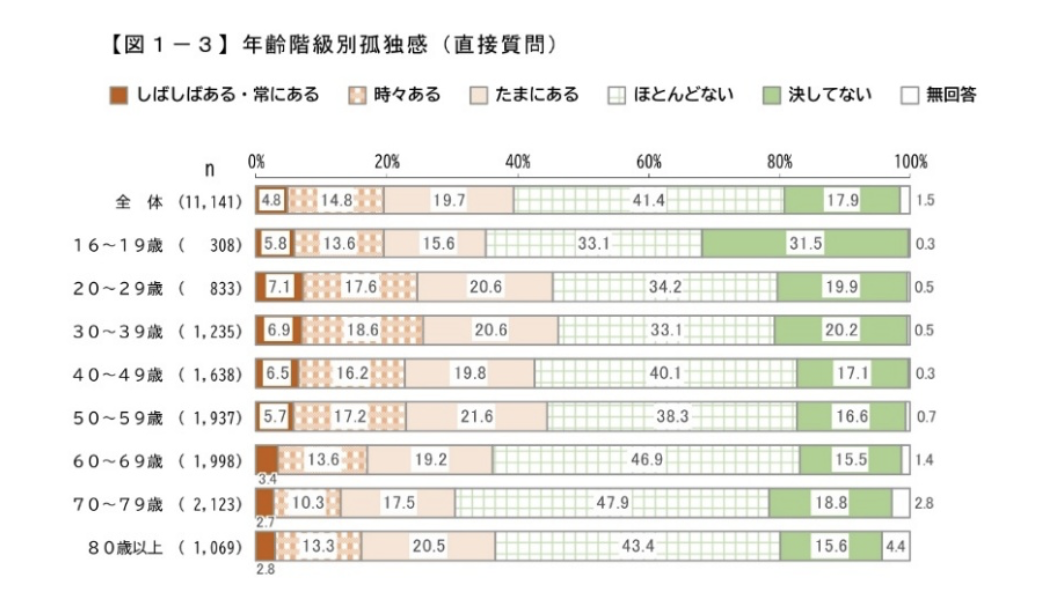

孤立というのは、高齢者や一人暮らしだからといって感じるものではなく、誰もが感じるものです。内閣官房孤独・孤立対策担当室の「人々のつながりに関する基礎調査」では、20代から30代が最も孤独を感じていることがわかります。

230か国以上の世界的な調査でも、若者が最も孤独であり、続いて中年、高齢者と続きます。また、男性の方が孤独を感じるとあります。さらに個人主義が進むと孤独感が増大する傾向にあります。

新発田市においては、社会福祉協議会の中で地域包括支援センター、民生委員やボランティアの方々が連携して社会的処方をしてくれています。地域活動には、こどもや高齢者の見守りや、体操クラブ、茶話会など様々なものがあるので、必要に応じて処方(紹介)してくれます。

しかし、その中で聞えてくるのは、「高齢者は地域包括支援センターがあるから良いのだけど若い人のひきこもりや不登校児の支援ができない」ということです。

また、市の取り組み以外にも子育て世帯やひとり親世帯の支援には、フードバンクしばたの取り組みがあります。いわゆるフードバンク事業のほかに、お母さん相談室や、訪問型病児保育、寺子屋などもやっていて、事情を聴き必要であれば市内、市外関係なく、その日に食材を提供することもあります。行政の制度も熟知していて、必要な支援につなげてくれ、大変素晴らしいと雑誌やTVにも取り上げられています。

ひとり親世帯、障害者を抱える世帯、高齢者は、市に登録され支援に繋がりやすいです。しかし、若者や、ひきこもり、不登校児やその家族などは社会から見えにくく、社会的処方や支援が届きにくいです。孤独を感じ、相談する相手がいる、相談に行くことができる方はまだ良いですが、そうではない方へアプローチするには、体の不調で病院に行くなど数少ない外出の機会を逃さず、社会的処方や支援につなげる必要性があります。イギリスでは、2019年より医療者と支援する人や団体をつなげる市民リンクワーカーの育成に力を入れており、今では医療者中心というよりも市民リンクワーカー中心の社会的処方が進んでいます。それには、誰もが孤立する可能性があり、誰もがリンクワーカーになれる、そんな価値観があるようです。

「社会的処方」が、医療費の削減になるようであれば、「地域のつながり」こそが、素晴らしい地域資源であると言えるのではないでしょうか。

参考

・社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

https://www.shibata-shakyo.or.jp/index.html

・フードバンクしばた – 新潟県新発田市にあるフードバンク

https://foodbank-shibata.org/

—

そう山 かすみ

Soyama Kasumi

所属議会

新発田市議会議員(新潟県)

経歴

茨城県立取手高等学校 卒業

㈲かんだストア 勤務

Facebook:https://www.facebook.com/kasumi.tanaka.144

Instagram:https://www.instagram.com/_kasumin0/