日本のお米は「アジアイネ」のうち『ジャポニカ米』といわれ、そのルーツをたどればゲノム解析により『珠江中流域説』といわれています。(珠江=中国南部を流れる川)

温帯型ジャポニカ種の稲と稲作栽培の技術は、縄文時代の終わりから弥生時代に日本の九州に伝わり、その後国内各地へと伝えられ、稲作が行われ始めたとされています。

温帯型ジャポニカ米でしたが、時として冷涼な日本の風土に、幾度となく繰り返された冷害を品種改良と栽培技術の向上で乗り越え、北海道でも栽培されるようになった稲作技術は、やがて中国北部で、米国ではロッキー山脈の麓でカルフォルニア米を誕生させています。こうした稲作技術は、ものづくり産業と共に米国の脅威となっているとのことです。毎年秋には豊かな実りで日本中が黄金色に輝き、五穀豊穣に感謝の祭りが各地で賑やかに開催されてきました。

そのような稲作が、需要減少で衰退の道にありましたが、よもや『日本のお米』が手に入らないなどとは、全ての国民が想定すらしていなかったと思います。

今、この国の根幹『瑞穂の国・日本』が、誤った政策によって崩壊の危機にあります。

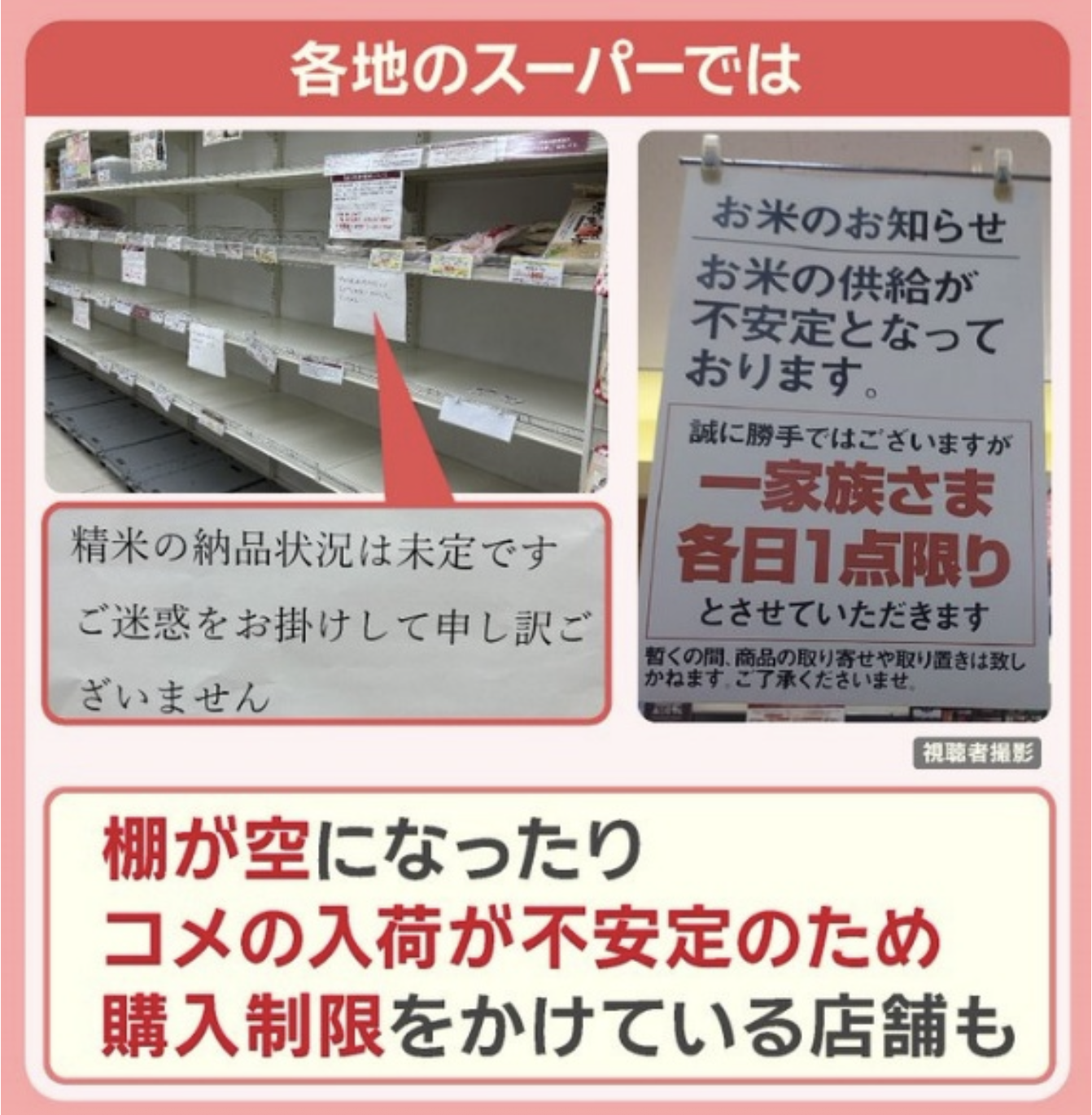

昨年(令和6年)の初夏、突如とスーパー等の棚からお米が消えてなくなった。

お米の自給率100%であったはずなのに、なぜ棚から消えたのか。

そしてこのときの政府の対応は、政府備蓄米の市場投入を求める声に、「間もなく秋の収穫期を迎えるのでお米不足は解消される」というものであった。

一方で、市場ではお米不足により、じりじりと価格が上昇し、1.5倍~2倍の価格となり家庭への負担が増し、政府が言う秋に新米が出回っても元の価格に戻ることはなかった。

令和7年の新年を迎え、市場に出回るお米の量はまた品薄状態に至ったのです。

令和の米騒動の要因として、一つには、令和5年産米は、高温障害によって白濁米や胴割れ米が発生し、精米(玄米から白米にすること)の歩留まりが一割前後低下していたこと。作況指数(お米の収穫量予測)での判断と精米での実績との乖離があった。

二つには、政府の備蓄米を品不足の市場に投入しなかったことによる価格高騰。

三つには、農水省はお米の収穫量や品質(歩留率)、民間在庫量と流通量を把握出来ていなかったこと。

そして見落としてはいけないことは、危機管理上から〝有事まで手を付けることが出来ない備蓄米〟もある程度存在すること。

例えば、短期の食料危機(大規模冷害)、商いとして契約先へ安定供給するための保管、中長期の危機(国際紛争、火山噴火等長期の自然災害)などである。

戦後の日本において、お米の生産と流通を国が管理し安定供給を図るために『食糧管理制度』が設けられ、お米の価格は安定していました。その良き制度が1970年代に廃止され、現在では市場の自由競争に委ねられ価格が上下し、また、近年お米の先物取引が市場に加えられ投機対象となっていることも、お米の価格高騰を招いている要因と考えられます。また、およそ1.5ヶ月分の備蓄量は、果たして国家として適正な量なのかも疑問。

先述しましたが、お米は私たち日本人の主食であり、国内自給率は100%維持をしていかなければ国家国民の生存はあり得ないし、稲作を通じた地域社会や日本の伝統文化を守る事はかないません。(地元、世界遺産・風流踊り『岩崎鬼剣舞』など)

お米をはじめ食糧の生産から流通まで、国家が責任を持つ『令和時代の食糧管理制度』を、今一度国会で審議し作っていただきたいと切に願うところであります。

終わりに、お米づくりのご苦労、お米からの教示、お米と共の人生等を唄にした宮城県民謡『米節』をご紹介し、心ある人は私たちと伴に『瑞穂の国・日本』『日本ファースト』『誇りある日本』を取り戻していきましょう。(URLから是非ご視聴下さい。)

◎『米節(宮城県民謡)』 https://www.youtube.com/watch?v=o1fAXhV-MUA

元唄は、昭和初期の頃大村能章が作曲し、東海林太郎が歌った「博多小女郎波枕」で、これを作詞家の藤田まさとが替え歌として作詞したのが米唄です。

—

髙橋 はじめ

Takahashi Hajime

所属議会

岩手県議会議員(岩手県)

経歴

1952年07月 北上市生まれ

1971年04月 高校卒業後市内誘致企業に就職

・20歳から労働運動及び政治活動(民社党)に取組む

・連合岩手副会長等要職歴任

1992年03月 先輩の後を受け北上市議会議員3期

2007年04月 岩手県議会議員現在5期目

・民社党、新進党、民主党、民進党、国民民主党に所属

2022年10月 立憲民主党離党(県連副代表)

2023年01月 参政党入党

X:https://twitter.com/gmMQWudoYJqfuqq

Instagram:https://www.facebook.com/hajime.takahashi.50767